咨询热线

0898-08980898传真:0000-0000-000

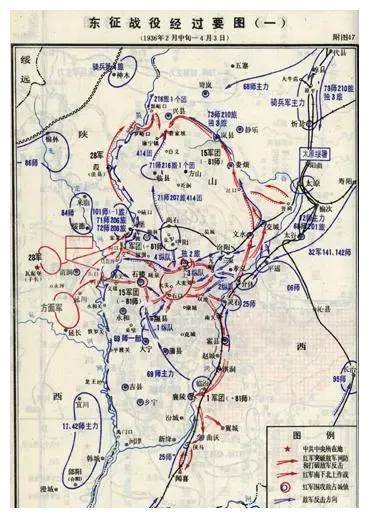

辉煌的战史——西北红军第三次反“围剿”和东征战役

位于祖国西北的黄土高原的陕甘边和陕北地区,在土地革命战争时期,从1927年大革命失败起,中国领导下的革命武装,在刘志丹、谢子长等人的领导下,高举土地革命的旗帜,坚持武装斗争,建立了数块游击根据地。期间经历了数次大的挫折,付出了极大的牺牲。而英勇的红军指战员们,一次次从失败中汲取教训,继续进行的不屈不挠的斗争。在敌强我弱的严峻形势下,由陕甘边和陕北红军合成的西北红军,粉碎了军一次又一次的“围剿”,最终为创建中国革命大本营——西北革命根据地,立下了不朽的功勋。

这篇文章讲述的是西北红军在1935年7月至1936年10月粉碎军第三次“围剿”和东征战役的战斗历史。

军针对陕甘边地区的第二次“围剿”失败后,蒋介石恼羞成怒,在陕北地区第二次“围剿”尚未结束之际,于1935年7月再次调集东北军11个师和第84、第86师及晋军的5个旅,对我陕甘苏区发动第三次“围剿,妄图采取南进北堵、东西配合、逐步向北压缩的战法,将红军主力围歼于保安、安塞地区,彻底摧毁我陕甘根据地。其部署是:东线旅。北线师集结于清洞、绥德、米脂、横山、神府、府谷等地。第35师105旅和东北军第57军106师、108师、109师、110师及骑兵第2军何柱国部骑3师、骑6师、骑10师、骑兵第10团集结于西南线的环县庆阳、合水、长武、邪县(今彬县)。敌15路军的3个骑兵团集结于西北线宁陕交界地区。东北军第67军107师、110师、129师集结于南线的都县、甘泉。主攻方向由南向北,南攻北堵,东西夹击。先头部队是东北军第67军,进至邮县、甘泉、延安一线师、110师(欠685团)和军部特务营进驻延安(685团留至甘泉)。部署完毕后,各部按预定计划,开始实施对陕甘苏区的第三次“围剿”。

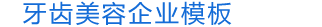

针对发动的新的“围剿”,1935年7月下旬,中国工农红军西北革命军事委员会前敌总指挥部乘军“围剿”部署尚未就绪之际,决定首先集中兵力,消灭东线孤立突出的晋绥军一部,而后打击南线日,总指挥刘志丹率领红26军一部和红27军共5个团及游击队,由清涧北上,秘密进至吴堡、宋家川地区,以一部兵力进攻慕家塬守军,主力进至慕家塬以南地区隐蔽待机,求歼援敌。

8月11日,红42师对慕家塬守敌发起进攻,歼敌600余人。8月21日,前敌总指挥部命令西北红军主力南下,在定仙焉一举围歼孤军冒进的敌晋绥军第71师1个团,毙伤敌200余人,俘敌1000余人。特别值得一提的是,红军在这次战斗中,使用重机枪击伤1架从太原起飞前来助战的飞机,最后飞机坠毁在绥德县薛家峁一带,2名空军飞行员也被当地赤卫队员活捉,开创了西北红军首次击落敌人飞机的记录。定仙焉战斗的胜利,震动了“围剿”军,迫使晋绥军主力撤回黄河以东。从而巩固了陕甘苏区的后方,为而后集中兵力打破军的“围剿”创造了条件。

定仙焉战斗后,反动集团并不甘心失败,军各师主力仍然陈兵于陕甘苏区边缘地带。同时调整部署,补充兵员补给,想趁红军主力连续作战疲劳,正待休整补充之际妄图卷土重来,幻想将陕甘红色革命根据地和红军一举消灭。而反动派没有想到,自己正在做着的消灭红军和根据地的“春秋大梦”,随着1935年9月另一支红军主力部队的到来而被彻底击碎。

1934年11月初,红25军从皖西转移至鄂东北。11月11日,鄂豫皖省委在光山县花山寨召开会议。根据中央及军委派程子华来传达的指示,决定省委率领红25军向河南方向实行战略转移,并决定由程子华任红25军军长。部队行动对外称为“中国工农红军北上抗日第二先遣队”。1935年11月16日,徐海东、程子华、吴焕先等人率红25军共2980人由何家冲出发开始长征,全军穿过平汉路西进,经过敌人封锁线日,鄂豫皖省委在雒南县庚家河开会,决定创建鄂豫陕革命根据地,并将省委改称鄂豫陕省委。1935年3月至4月,红25军接连打垮尾追的敌军警备第2旅等部队,粉碎了敌人对鄂豫陕革命根据地的第一次“围剿”,部队发展到3700余人。经过半年的艰苦努力,建立起包括5个县的革命政权的鄂豫陕革命根据地。这是红军部队在长征途中创建并保存的唯一一块革命根据地。

1935年7月2日,全军在山阳县袁家沟口全歼敌军警备第1旅,俘敌旅长以下1400余人,缴枪1000余人,取得了重大胜利,部队发展到4000余人。随后,全军北出终南山,威逼西安。7月16日,红25军3400余人离开陕南继续长征。红25军少数部队和陕南各游击师及部分伤病员于9月9日,组成了红25军第74师,全师共700余人。由郑位三、陈先瑞率领,留在陕南地区坚持斗争(这支部队是后来八路军陕甘宁留守兵团警备第4团的前身)。

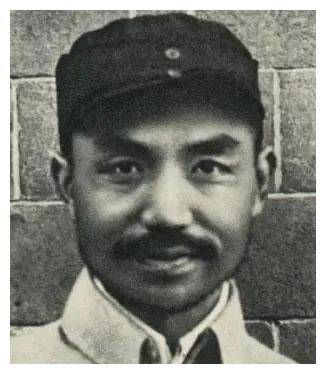

红25军挥师西进北上后,连克两当、天水、秦安、隆德等县城,翻越六盘山,直逼平凉,截断西兰大道,驰骋于陇东南。这次积极行动,震动并牵制了敌军,配合了中央红军的北上。8月21日,红25军在甘肃泾川城西(四坡村)遭到敌人突然袭击。红25军勇猛反击,全歼敌军1个团,红25军政委吴焕先不幸在战斗中牺牲。9月9日,红25军经陕甘苏区庆阳、合水,抵达保安县永宁山,受到陕甘边区军民的热烈欢迎。西北工委当即发出《为欢迎红25北上给各级党部的紧急通知》,命令红26军、红27军开往延川县永平镇与红25军会师。随后红25军挥师北上,于9月15日到达延川永坪镇。刘志丹收到通知后,立即率陕甘红26军第42师和红27军第84师于9月16日,抵达永坪镇,与红25军胜利会师。

1935年9月17日,鄂豫陕省委和西北工委联席会议决定,将红25、红26、红27军合编,成立中国工农红军第15军团,徐海东任军团长,程子华任政治委员,刘志丹任副军团长兼参谋长,高岗任政治部主任。下辖第75师(原红25军大部2700余人)、第78师(原红26军2500余人)、第81师(原红27军2300余人),共7000余人。

红15军团成立后,立即投入正在进行的陕甘苏区第三次反“围剿”作战。军为了进一步加紧对陕甘苏区的“围剿”,以南线军由中部(今黄陵)北进,其军部率第107师进驻洛川,其第619团1个营进占羊泉。第110师、第129师(欠685团)沿洛川至延安公路推进至延安。第685团驻甘泉,维护南北交通。红15军团根据第67军兵力比较分散和甘泉至延安之间的劳山地区群山连绵、树木茂密的特点,决心运用围城打援的战法,以一部兵力包围甘泉县城,切断驻延安军之补给线,迫其回援甘泉。军团主力部队进至大小劳山地区设伏,伺机歼灭由延安回援之第67军一部。

1935年9月21日,红15军团从延川县永坪地区出发,23日,进至甘泉西北的王家坪地区集结。其部署是:红81师第241团在甘泉县城以北白土坡地域担任正面阻击,红75师第223、第225团在劳山东西两侧,红78师第234、第232团在小劳山东西两侧,骑兵团位于卢家村、土黄沟地域。28日,红81师第243团和地方武装包围了甘泉县城。29日拂晓,军团主力进入伏击地域,隐蔽待机。10月1日晨,军第110师从延安出发南下,行至四十里铺时,留1个团在该地守备,师部率2个团直奔甘泉。14时许,当该部进入伏击地域时,红81师第241团突然发起攻击。红78师骑兵团从侧后出击,断其退路。红75师和红78师主力从两侧发起攻击,将其分割在大劳山西南的小劳山村和榆树沟口。经过5个多小时激战,全歼敌第110师师部及2个团。击毙敌110师师长何立中,毙伤敌1000余人,俘敌团长以下3700余人,缴获长短枪3000余支,轻重机枪180余挺,火炮12门,战马300余匹和电台1部。

军在劳山地区遭受打击后,采取步步为营的堡垒政策,对陕甘苏区实行严密封锁,企图逐步缩小包围,最后消灭红军。1935年10月20日,敌第67军军长王以哲命其107师619团、第620团1个加强营,由第619团团长高福源率领进驻榆林桥,并占领有利地形,构筑工事,控制制高点,企图控制战略要地,沟通南北防线师和鄜县游击队秘密进入榆林桥后山角隐蔽。10月25日趁敌立足未稳突然发起攻击,红75师率先抢战榆林桥制高点,红78师和81师从咸榆公路南北两个方向夹击榆林桥守敌。激战至黎明,歼敌一部,残敌逃进榆林桥村负隅顽抗。15时,敌调3架飞机进行火力支援。红军立即采取全线攻势,迫近敌军,致使敌机投下的7枚炸弹中,有3枚落在了敌军阵地上,引起敌军大乱。红军乘机冲进村内,激战至16时许,将敌全歼,战斗胜利结束。

榆林桥战斗,红15军团全歼东北军第107师619团和620团1个营,共毙伤敌300余人,俘敌团长高福源和营以上军官6名、营以下官兵1800余人,缴获82迫击炮8门、重机枪16挺、轻机枪108挺、长短枪1300余支、无线部和其他战利品。我军伤亡200余人,红75师225团团长郎献民不幸牺牲。

劳山、榆林桥战斗是粉碎军对陕甘苏区第三次“围剿”的重要战斗,是著名的直罗镇战役的前奏,是红15军团献给即将胜利结束长征的中央和中央红军的见面礼,巩固和扩大了陕甘革命根据地,为党中央把全国革命的大本营奠基西北创造了条件。而党史学家和历史学家们也将这一时期的陕甘革命根据地改换成了一个更具影响力的称呼——西北革命根据地。

1935年10月,中央红军胜利抵达陕北。11月21日,中央红军与红15军团密切配合,取得了直罗镇战役的胜利,胜利的粉碎了军对陕甘苏区的第三次“围剿”。随着中央红军抵达陕北,西北红军革命武装力量得到了空前壮大,使得军暂时停止了“围剿”计划,西北革命根据地形势逐渐趋于稳固。而此时的红4方面军由于张国焘分裂主义被迫南下,正在川康边地区与敌血战。而红2、6军团此时刚刚离开湘鄂川黔革命根据地开始长征(红2、6军团1935年11月19日离开根据地开始长征),全国红军长征行动还远没有结束。而日本帝国主义又加紧了对我国的侵略步伐。身负国家危亡重任的国民政府却依然奉行“攘外必先安内”的政策,加紧了对长征中的红军和坚守在南方游击区红军游击队的“围剿”。

为贯彻抗日民族统一战线政策和把国内革命战争同抗日民族战争结合起来的战略方针,1935年11月28日,中华苏维埃共和国中央政府、中国工农红军革命军事委员会联名发表《抗日救国宣言》,并指示要迅速扩大红军部队。1935年12月30日,中央及军委决定,正式成立中国工农红军第28军,刘志丹任军长,任政委,共1200余人。1936年1月1日,又以陕甘省地方武装为基础,正式组建中国工农红军第29军,军长肖劲光,副军长谢嵩(1938年因车祸去世),共850余人。1月8日,红15军团第75师在洛川县洛生镇地区,击溃向陕甘苏区进犯的军东北军2个团。9日,红28军、红15军团第78师、军委骑兵团奉命组成北路军,由刘志丹统一指挥,开赴陕西横山地区,打击由北部进犯苏区的敌人。

为了继续发展红军和扩大苏区,准备东出与日军直接作战。1936年2月中央决定,由、彭德怀率红1方面军以“中国人民红军抗日先锋军”的名义从陕甘苏区东渡黄河,进入山西,发起东征战役。2月20日,红1、红15军团第75师、第81师13000余人在预定渡河点迅速渡过黄河,突破了晋绥军防线日,红军全部控制辛关至三交镇之间各渡口,占领了包括三交、留誉、义牒各镇在内的纵深35公里,横宽50余公里的地区。接着向东进攻,经石楼、隰县、关上村等战斗,至27日,共歼灭和击溃晋绥军5个团,俘敌1200余人,控制了石楼、中阳、孝义、隰县之间的吕梁山区。3月10日,红1军团、红15军团第81师乘兑九峪敌第2、第3纵队立足未稳,向其发起攻击,歼敌1个团。在此期间,刘志丹率领北路军红28军等部,乘入陕晋军东调之际,迅速进占宋家川,吴堡等地,收复部分被占苏区。

这时,蒋介石的中央军已陆续入晋。鉴于各路敌人集中向石楼方向反击,减弱了太原和晋西南、晋西北的防守兵力。方面军首长决定,以红1军团并指挥第81师主力为右路军,以红15军团第75师为左路军,分别向南向北发展进攻,扩大和发展战果。以红15军团1个团另1个营,及新成立的陕北红30军(467人)和山西游击队为中路军,担任牵制敌人,继续包围石楼,控制黄河渡口,维持后方交通等任务。3月16日右路红1军团及第81师南下,突破敌汾河堡垒线后,沿同蒲路急进,先后攻占了霍县、赵城、洪洞、临汾、襄陵,曲沃等广大地区,并攻占襄陵县城,破坏同蒲铁路(大同至风陵渡)150余公里,并扩大红军3000余人,筹款7万余元。3月18日,左路军从灵石以西地区北上,经文水、交城地区,逼近太原附近的晋祠。由于阎锡山急调重兵防守太原,阻拦红军。左路红15军团主力于26日经岔口镇、岚县向兴县方向前进,尔后转向康宁镇,同在罗峪口渡黄河的红28军会合。与此同时,中路红军与敌周旋,有效地牵制了敌军主力,配合了主力红军的进攻行动,并在石楼、中阳、孝义、隰县之间的广大地区开展群众工作,扩大红军。

3月下旬,蒋介石委任陈诚为山西“剿共”军总司令,直接指挥入晋的中央军编成的第5、第6、第7纵队,企图封锁黄河,分别围歼红军于黄河以东地区。同时,强令在山西的东北军与西北军向延长、延川进击,以造成红军后顾之忧。4月4日,右路红1军团和第81师,由古城、汾城(今襄汾)等地北上,攻占吉县,进至大宁、蒲县、隰县地区,.左路红15军团,经白文镇、圪洞镇、金罗镇,于4月12日在师庄地区歼晋军第66师1个团另1个炮营,击溃3个团,俘团长以下600余人,尔后转至大麦郊镇休整。红28军经金罗镇攻占三交镇后,经石楼到达康城与红一方面军总部会合。这时,山西境内各路晋军纷纷向红军围拢,同时,蒋介石又命令陕甘宁各省军队,向红军陕甘根据地进攻。为避免与优势晋军决战,保存抗日力量,巩固发展陕甘根据地,争取抗日民族统一战线月下旬,方面军首长决定回师河西,遂于5月2日下达了渡河命令。自5月2日晚开始到5日,各参战部队分别经清水关、铁罗关渡过黄河,全部返回陕北的延长、延川、永平地区。同日,中国以中国红军革命军事委员会名义,发表了《停战议和一致抗日的通电》。至此,东征战役胜利结束。

东征战役历时75天,红军共歼灭军约7个团,俘4000余人,缴获各种枪4000余支,炮20余门,并迫使“进剿”陕北的晋绥军撤回山西,使陕甘苏区得以恢复和巩固。在此期间,扩大红军8000余人,筹款30万元,并在山西省20余县开展了群众工作,宣传了中国的抗日主张,扩大了和红军的政治影响,推动了抗日民族统一战线和抗日救亡运动的发展。东征战役的胜利,也使得西北革命根据地进一步扩大,至1936年6月。根据地范围已达到东临黄河之滨,西迄六盘山下,北到长城,南至桥山。下辖陕甘边、陕北、陕甘晋省和神府、关中特区等及所属53个县的广大地区。

1936年9月19日,红4方面军发布了向会宁、静宁进军的命令。同时,红2方面军占领两当、徽县、康县,歼敌一部,并以部分兵力围攻凤县、略阳等地,掩护了红4方面军北进,形成了同党中央和红1方面军会合的有利态势。

1936年10月1日,红2方面军首长贺龙、任弼时率部北渡渭水。10月9日,红4方面军先头部队与红1方面军接应部队在会宁以东的青江驿、界石铺胜利会师。10月22日,红2方面军在宁夏将台堡与红1方面军会师。至此,三大主力红军胜利会师,中国工农红军持续两年、转战14个省的万里长征宣告胜利结束。

中国工农红军万里长征的胜利,是一曲响彻云霄的革命英雄主义的凯歌。长征的胜利,是中国革命转危为安的关键。中国领导的革命军民以长征的终点为起点,由此展开了波澜壮阔的新画卷。

但是,西北红军和革命根据地的创建人和卓越领导人之一的刘志丹,却没能看到胜利到来的这一时刻。早在三大主力红军胜利会师的半年以前,刘志丹就已将自己的一腔热血洒在了这片他为之奋斗终生的红色土地上。

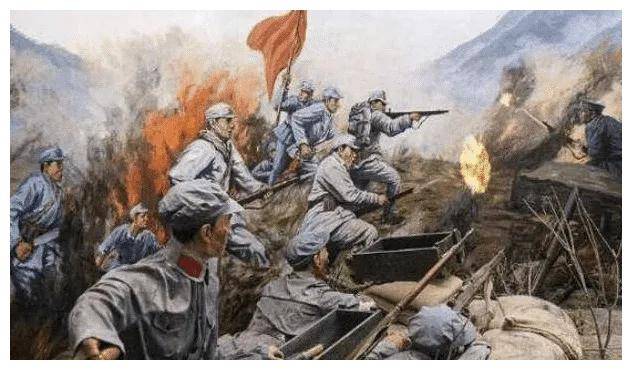

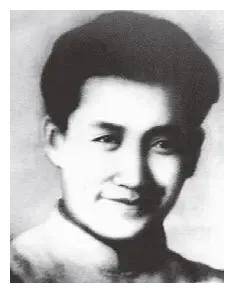

刘志丹(1903—1936)中国无产阶级革命家、军事家,西北红军和根据地创建人和领导人之一

1936年4月14日,时任红军北路军总指挥兼红28军军长的刘志丹,在指挥进攻山西中阳县三交镇(现柳林县三交镇)的战斗中,不幸中弹牺牲,年仅33岁。刘志丹不幸牺牲的消息传来,西北革命根据地广大军民陷入了极大的悲痛之中。23日,刘志丹的遗体被运回瓦窑堡,驻瓦窑堡红军部队和群众3000多人,在南门戏台举行了隆重的追悼大会。随后,刘志丹的遗体被安葬于瓦窑堡南门外2公里处。同年,中央决定将保安县改名为志丹县,以志永久纪念。1940年,西北局和陕甘宁边区政府在县城北修建了志丹陵园,1943年陵园建成,将志丹灵柩运回志丹县。4月19日召开“公祭刘志丹烈士大会”。4月23日延安各界万人举行公祭大会,、周恩来等赠送了白绸挽联。24日,刘志丹烈士的灵柩在高岗、林伯渠、吴岱峰、刘景范、张秀山、康天明、王世泰、马锡武、曹力如等护送下运回志丹县,4月26日抵达县城,当地群众祭奠者络绎不绝。5月2日召开了万人公祭大会,尔后灵柩安葬于志丹陵园内。

1994年8月,刘志丹中央军事委员会确定为中国人民36位军事家之一。

抗日战争爆发后,命令,红15军团改编为八路军第115师第344旅。原陕甘边红26军改编的红15军团第78师分别编入旅属第687团和第688团。平型关战役后,原第78师部队又分别从第687、688团调出,成立了第689团。1939年,第689团隶属于八路军第2纵队第344旅。1940年夏,第689团随纵队南下,划归新四军建制,以后编为第四师第10旅第29团。1941年11月,第10旅同第3师第9旅对调。第689团划归为第3师第10旅第29团。

原陕北红27军改编的红15军团第81师,在抗日战争爆发后,奉命令,改编为国民革命军第八路军第120师辎重营和炮兵营。不久,又改称为八路军留守处警备第1团,奉命驻防于安边、宁条梁以南地区,光荣的承担起陕甘宁边区的警备任务。

经过浴血奋战建立起来的西北革命根据地,从这时起成为中国革命的大本营。党中央和主席等老一辈革命家在这里生活战斗了13个春秋,领导了抗日战争和解放战争,培育出了延安精神。延安——陕北,成为了中国革命的摇篮,也成为了全国有志人士和热血青年向往的革命圣地。为西北革命根据地的创建和发展作出了重要贡献的西北红军指战员们,不怕流血牺牲,在中国武装斗争史上写下了独特而又辉煌的一页。人民不会忘记这些长眠于黄土高原的英雄们,更不会忘记这一片黄色山坳下抛洒了先烈们热血的红色风景。